Conférence à l’Ecole d’architecture de Belleville / Jeudi 21 octobre

Longtemps boudé par le champ académico-universitaire français [1], l’anglais David Harvey est pourtant le théoricien marxiste le plus traduit au monde (avec Frederic Jameson). Ce n’est que justice : le penseur - pas forcément très simple d’accès, rien à voir avec Mike Davis ou Slavoj Žižek - est un décrypteur acharné du règne du capital. Surtout, ce théoricien de la Radical Geography a dépoussiéré l’héritage marxiste en lui adjoignant une dimension spatiale, posant l’étude des espaces du Capital comme préalable indispensable à une compréhension globale du monde tel qu’il tourne (mal).

Pour cette conférence donnée à l’École d’architecture de Belleville [2], David Harvey s’est éloigné de la géographie pour se concentrer sur le thème des son dernier livre, encore inédit en français, L’énigme du capital. À partir d’une analyse basique des différentes étapes de la production, se focalisant sur la récente crise généralisée, il pointe les diverses failles du système et les inégalités criantes qu’il engendre. Avec cette interrogation, en toile de fond : puisque ce système est si mauvais, pourquoi ne pas en changer ?

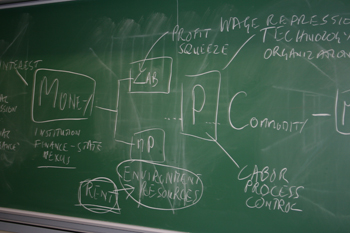

« Je vais tenter de vous expliquer rapidement ce que j’ai exposé dans mon dernier livre, L’Enigme du capital, un ouvrage qui se penche sur la récente crise financière en l’analysant dans les termes les plus simples possibles - et ce sont des termes marxistes. Mon analyse se base sur la circulation du capital. Le schéma que je viens de tracer (ci-dessus) est très simple : il part de l’argent, qui est utilisé pour se procurer de la main d’œuvre et des moyens de production. Via la technologie et l’organisation du travail, ces éléments débouchent sur un bien et sur des profits générés par la vente de ce bien. Dans ce processus, il y a deux choses importantes à noter :

Il est aujourd’hui de plus en plus difficile pour le système de trouver des marchés, des débouchés pour les nouveaux produits. On ne peut évidemment comparer ce qui se passait dans le monde occidental en 1780 autour de trois ou quatre villes européennes comme Birmingham ou Manchester à la situation actuelle. Les situations n’ont rien à voir, mais une règle se vérifie dans les deux cas : le taux de croissance annuelle ne doit jamais baisser ; s’il le fait, le système se grippe. Nous en sommes aujourd’hui à 55 trillions de dollars de production annuelle de biens et services, et ce chiffre augmente de manière exponentielle. À ce stade, pour que la machine ne s’enraye pas, il faut y réinjecter 1.5 trillion supplémentaire chaque année.

Il y a depuis peu une évolution notable : les firmes non financières, celles qui produisent biens et services, réinvestissent de plus en plus leur argent dans des produits financiers, comme des swaps, des éléments dématérialisés. Il n’est plus rentable de continuer à produire, ça ne rapporte pas assez pour réalimenter le fonctionnement de la machine. Ce qui amène à se demander si le système n’est pas en fin de course : où se situent ses limites ?

Pour répondre à cette question, il faut savoir d’où vient l’argent et comprendre comment le capital est constitué, comment il est configuré pour soutenir un système de production. Derrière ce fonctionnement, on repère ce que j’appelle la collusion finance/État, une forme de collaboration entre les institutions financières et l’État. L’histoire du capitalisme est marquée par les évolutions dans le fonctionnement de ce lien. Quand il a des ratés, nous nous retrouvons en situation de crise ; on en a un très bon exemple avec la répression financière de la fin des années 1960 et du début des années 1970. Beaucoup de gens se montraient alors très critiques, affirmant qu’on mettait trop de limites aux pouvoirs des financiers et que c’était un frein pour la croissance. À partir de là, la collusion finance/État a été réformée et encouragée : une dérégularisation croissante a été mise en place. Le système est ainsi passé de la répression financière du début des années 1970 à une exubérance financière, avec beaucoup trop de pouvoirs entre les mains des financiers.

Cette collusion finance/État est toujours camouflée, elle reste dans l’ombre. Nous ressentons seulement sa présence en période de crise. Au moment de l’effondrement de Lehman Brothers, le Président des États-Unis a par exemple complètement disparu de la scène : ceux qu’on a vus à la télévision étaient le directeur de la Réserve fédérale (représentant du système bancaire) et le ministre des Finances. Il y avait une absence totale du chef de l’exécutif. À ce moment-là, c’est la finance qui prenait les décisions et les expliquait à la télévision. Alors même que l’État a absorbé les pertes des banques et, donc, de Lehman Brothers.

L’autre limite visible du système est celle de la main d’œuvre. Pendant la crise des années 1970, la main d’œuvre était encore puissante face au patronat, et les syndicats pouvaient fortement peser dans la balance - notamment sur des questions telles que le salaire minimum. De cela découlait ce que l’on a appelé la constriction du capital, une situation où ce dernier restait encadré et limité dans ses agissements. La situation s’est depuis inversée.

À l’époque, le système a réagi en délocalisant tout azimut. Pour mater les travailleurs et les syndicats, la meilleure solution était de s’installer ailleurs, en Chine par exemple. Et pour permettre ces délocalisations, il fallait une réforme du système financier lui-même. En 1985 a ainsi été mis en place un système de circulation permettant ce processus.

Aujourd’hui, le discours a un peu changé. La crise ne serait plus le fait des syndicats, mais conséquence de l’effondrement bancaire et de la nécessité de l’État de les tirer d’affaire. L’État se pose en victime, ce qui permet d’encore réduire le pouvoir des syndicats.

La situation fait écho à ce qui s’est passé en 1982 au Mexique, quand le pays était au bord de la faillite et que les États-Unis l’ont tiré d’affaire - avant de réduire le niveau de vie des mexicains d’environs 25 %. C’est ce qui se déroule actuellement dans de nombreux pays, y compris dans les pays industrialisés : les États imposent des ajustements structuraux de type FMI, lesquels ferment la voie à toute revendication sociale et populaire.

Dans le même temps, les banquiers continuent de s’enrichir. Il y a deux ans, les dirigeants de hedge funds ont engrangé trois milliards de dollars de bénéfice. Je trouvais déjà cela obscène quand ils gagnaient 250 millions, mais là... Ce sont pourtant les mêmes qui ont coulé les banques d’affaire et imposé des mesures d’austérité en conséquence... Ils sont plus riches qu’ils ne l’ont jamais été, alors que les populations s’appauvrissent. Ce qui se passe maintenant en Angleterre, par exemple, est exactement ce qui s’était passé au Mexique à l’époque.

Autre point fondamental : l’accès aux moyens de production, lié à l’environnement et aux ressources naturelles. Il en va ici de même que lorsque les capitalistes extraient de l’argent du système en le faisant tourner à vide ; et nous nous retrouvons face à des problèmes écologiques qui ne peuvent plus être ignorés. La crise écologique est aggravée par une élite propriétaire qui cherche à toujours augmenter sa rente. Face à la crise se développe une chasse à la terre et à la propriété tout autour du monde. Certains pays, comme la Chine (en Afrique) ou les États-Unis (en Amérique latine), vont jusqu’à acheter des portions entières de pays. Cela découle de la même quête de nouveaux profits que celle tournant autour la propriété intellectuelle, autre Eldorado du moment.

Ensuite vient la question de la production, qui recoupe deux éléments. En premier lieu, la production est liée à la technologie et à l’organisation du travail. Historiquement, le capitalisme a fait preuve d’un grand dynamisme dans ces deux domaines. En ce qui concerne le deuxième, ce dynamisme s’illustre aujourd’hui avec des firmes comme Ikea, Wall Mart ou Carrefour, où tout est mis en place pour toujours plus de profit. Il y a eu des périodes où les évolutions dans la technologie et l’organisation ont joué un rôle central dans les périodes de crise. Mais lors de la dernière crise, elles ont eu leur importance sans pour autant se montrer déterminantes : marchés financiers fantômes, ordinateurs boursiers qui fonctionnent à la nano-seconde et échappent au contrôle du système lui-même...

Cette question de la production recoupe un deuxième élément : la situation du travail lui-même et la discipline imposée au travailleurs. Dans les années 1960 et 1970, je l’ai dit, les syndicats avaient du poids dans l’économie. Mais depuis les années 1980, le capital a aussi gagné sur ce point : il n’y a plus de syndicats pour les mettre au pied du mur.

Cette question de la production recoupe un deuxième élément : la situation du travail lui-même et la discipline imposée au travailleurs. Dans les années 1960 et 1970, je l’ai dit, les syndicats avaient du poids dans l’économie. Mais depuis les années 1980, le capital a aussi gagné sur ce point : il n’y a plus de syndicats pour les mettre au pied du mur.

Autre point important, celui concernant l’argent et le surplus d’argent, donc le bénéfice. Pour se maintenir en vie, le système doit croitre continuellement. Et cette croissance requiert une augmentation de la demande effective.

Deux éléments importants à ce niveau. De un, le système doit créer de nouveaux désirs et besoins pour se maintenir. De deux, les gens doivent avoir assez d’argent pour répondre à ces désirs par la consommation. Si on compare de nouveau avec la fin des années 1960 et le début des années 1970 - l’époque où on pouvait parler de constriction du profit -, on remarque qu’on est depuis passé à l’exact inverse : nous faisons désormais face à une répression salariale. Cette répression implique que la population a moins d’argent pour acheter les produits, ce qui débouche sur une baisse de la demande effective.

La solution proposée ? Donner à tout le monde une carte de crédit et leur conseiller d’en faire bon usage. La dette des ménages a ainsi triplé depuis les années 1980, alors que les salaires stagnent. Le fossé s’élargit. Le collusion finance/État a délibérément distribué de plus en plus de crédits à des gens qui avaient de moins en moins de revenus. Voilà ce qui a amené à la crise des subprimes.

Deux éléments importants à ce niveau. De un, le système doit créer de nouveaux désirs et besoins pour se maintenir. De deux, les gens doivent avoir assez d’argent pour répondre à ces désirs par la consommation. Si on compare de nouveau avec la fin des années 1960 et le début des années 1970 - l’époque où on pouvait parler de constriction du profit -, on remarque qu’on est depuis passé à l’exact inverse : nous faisons désormais face à une répression salariale. Cette répression implique que la population a moins d’argent pour acheter les produits, ce qui débouche sur une baisse de la demande effective.

La solution proposée ? Donner à tout le monde une carte de crédit et leur conseiller d’en faire bon usage. La dette des ménages a ainsi triplé depuis les années 1980, alors que les salaires stagnent. Le fossé s’élargit. Le collusion finance/État a délibérément distribué de plus en plus de crédits à des gens qui avaient de moins en moins de revenus. Voilà ce qui a amené à la crise des subprimes.

À beaucoup d’égards, les subprimes ont constitué la clé et le déclencheur de la dernière crise. Mais il est important de souligner que ce que l’on a désigné comme une crise mondiale n’a concerné que certains pays, pas du tout la planète entière. il y a eu une réel inégalité géographique.

Ici, nous faisons face à des politiques d’austérité ; mais ce n’est pas du tout le cas, par exemple, de la Chine, lancée dans un programme keynésien de développement, avec de gros projets et des banques qui investissent. La Chine a une croissance qui explose, autour de 10 %. Les gens qui traitent avec des partenaires chinois et évoquent la crise déclenchent chez eux une certaine incrédulité : de quelle crise parlez-vous ? L’Australie non plus n’a pas connu de crise, parce qu’elle exporte beaucoup de matières premières vers la Chine. L’Amérique latine a connu une crise très brève, notamment parce qu’elle devient une espèce de grand jardin de soja, avec des conséquences écologiques désastreuses.

Bref, il y a là deux situations aux antipodes : d’un côté l’austérité, de l’autre le keynésianisme redécouvert.

Ici, nous faisons face à des politiques d’austérité ; mais ce n’est pas du tout le cas, par exemple, de la Chine, lancée dans un programme keynésien de développement, avec de gros projets et des banques qui investissent. La Chine a une croissance qui explose, autour de 10 %. Les gens qui traitent avec des partenaires chinois et évoquent la crise déclenchent chez eux une certaine incrédulité : de quelle crise parlez-vous ? L’Australie non plus n’a pas connu de crise, parce qu’elle exporte beaucoup de matières premières vers la Chine. L’Amérique latine a connu une crise très brève, notamment parce qu’elle devient une espèce de grand jardin de soja, avec des conséquences écologiques désastreuses.

Bref, il y a là deux situations aux antipodes : d’un côté l’austérité, de l’autre le keynésianisme redécouvert.

Nous assistons ainsi à une réorganisation totale du pouvoir géo-économique - Giovanni Arrighi parle à ce sujet de glissement hégémonique -, avec l’émergence d’une nouvelle puissance en Asie du Sud Est, qui fait concurrence aux États-Unis et - dans une certaine mesure - à l’Europe. Si nous nous focalisons sur cette dernière, nous constatons que le plus gros exportateur vers la Chine est l’Allemagne - qui ne se sort pas trop mal de la crise. En retour, La Chine s’intéresse à l’Europe comme débouché : elle est d’ailleurs en train d’acheter le port d’Athènes, pour organiser l’importation de ses produits en Europe.

La raison pour laquelle j’aime raisonner en me basant sur des schémas de ce type [4], c’est qu’ils permettent de mettre précisément le doigt sur l’étape du processus qui fait obstacle au capital et provoque la crise.

Les crises des années 1970 étaient très différentes car elles prenaient place dans une époque de répression financière, où les ouvriers étaient encore bien organisés. Ce n’était pas un problème de demande effective. Aujourd’hui, la crise est provoquée par le trop grand pouvoir de la collusion finance/État. D’où une situation de surexploitation : le système ne parvient plus à écouler sa propre production. Reste à savoir quelle solution va être choisie pour y remédier.

Les crises des années 1970 étaient très différentes car elles prenaient place dans une époque de répression financière, où les ouvriers étaient encore bien organisés. Ce n’était pas un problème de demande effective. Aujourd’hui, la crise est provoquée par le trop grand pouvoir de la collusion finance/État. D’où une situation de surexploitation : le système ne parvient plus à écouler sa propre production. Reste à savoir quelle solution va être choisie pour y remédier.

La conclusion centrale que je tire est celle-ci : le système capitaliste ne parvient jamais à résoudre les problèmes qui provoquent les crises. Il se contente de les déplacer. De deux manières différentes : soit en les exportant dans un autre point du processus de production, soit en les déplaçant géographiquement. Si vous étiez en Asie en 1997 ou 1998, vous teniez un discours catastrophé ; au même moment, le monde occidental demandait de quelle crise il s’agissait. En 2001, c’était le tour de l’Argentine, mais nous restions à l’abri. Aujourd’hui, nous disons : il y a une crise. Mais le reste du monde répond : quelle crise ?

Ces crises circulent, elles passent de la Californie à la côte Est, à l’Islande, puis au Portugal, à l’Irlande... Il serait d’ailleurs intéressant de savoir où la prochaine crise va éclater ; probablement à Shanghai, où le marché de l’immobilier est en train de s’emballer, avec création d’une bulle spéculative.

Ces crises circulent, elles passent de la Californie à la côte Est, à l’Islande, puis au Portugal, à l’Irlande... Il serait d’ailleurs intéressant de savoir où la prochaine crise va éclater ; probablement à Shanghai, où le marché de l’immobilier est en train de s’emballer, avec création d’une bulle spéculative.

Pour que le système change vraiment, il faudrait que les travailleurs, en Europe par exemple, se fâchent, qu’ils décident que, puisque ce système ne fonctionne pas, il est temps de mener un combat de classe pour s’en débarrasser. Et le remplacer par quelque chose d’autre [5]. »

Question en fin de conférence

Dans un de vos récents livres, vous dites : "Après le capitalisme, l’espace urbain : une utopie nécessaire". Qu’entendez-vous par là ?

« Une des anecdotes que je raconte dans ce livre s’est déroulé alors que je présidais un jury en Corée du Sud. La discussion était dominée par deux architectes qui discutaient avec emphase : ils comparaient le pouvoir du carré et du cube, qu’ils opposaient à celui du cercle et de la boule.

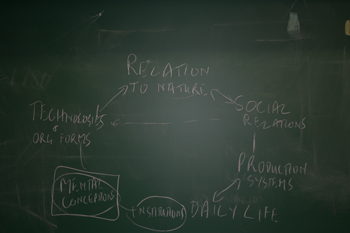

Au bout d’un moment, je suis intervenu pour dire qu’on devrait peut-être s’intéresser à d’autres questions. Qu’il fallait concevoir la ville en prenant en compte d’autres éléments que cette question de carré et de cercle. Par exemple : quelle sorte de relation à la nature proposaient ces constructions ? Quelles technologies étaient utilisées ? Quelles formes d’organisation ? Et puis, quelles sortes de relations sociales étaient mises en avant ? Quels systèmes de production ? Quel rapport à l’espace ? Quelle vie quotidienne ? Quelles conceptions mentales ?

J’ai tenté d’insister sur le fait qu’aucun de ces éléments n’était indépendant. Que chacun influait sur l’autre. La ville ne devrait pas être vue comme un produit fini mais comme un processus.

J’ai tenté d’insister sur le fait qu’aucun de ces éléments n’était indépendant. Que chacun influait sur l’autre. La ville ne devrait pas être vue comme un produit fini mais comme un processus.

À la fin de la discussion, l’un des deux architectes est intervenu pour dire qu’il trouvait tout ça vraiment intéressant. Et que - pour lui - il y avait un point primordial, celui des conceptions mentales, parce qu’il permettait de revenir sur l’opposition du cercle et du carré... Que voulez vous faire face à ça ? J’ai des amis architectes, et parfois ils me rendent fous...

Bref, cet architecte m’a ensuite demandé d’où était issu le schéma utilisé [7], si j’en étais le concepteur. Je lui ai répondu qu’il était tiré du Capital de Marx...

Bref, cet architecte m’a ensuite demandé d’où était issu le schéma utilisé [7], si j’en étais le concepteur. Je lui ai répondu qu’il était tiré du Capital de Marx...

Cette interdépendance des éléments ne concerne évidemment pas que les conditions d’urbanisme. Par exemple, on ne peut imaginer résoudre le problème du changement climatique sans agir à tous les niveaux, du mode de production à la vie quotidienne, du rapport à la nature aux conceptions mentales. C’est une forme d’utopisme dialectique. Pour résoudre un problème, il faut parcourir absolument tous ces aspects, n’en négliger aucun. La transition du capitalisme au socialisme implique cette approche ; ça a déjà été le cas au moment du passage du féodalisme au capitalisme.

Cette conception peut servir de cadre dans un projet de changement urbanistique. Par exemple, si je veux changer les conceptions mentales liées à la ville, je dois solliciter tous les autres domaines, les parcourir scrupuleusement.

Pour conclure, il est certain que la conception mentale que vous avez tous dans cet amphithéâtre n’a absolument rien à voir avec celle qu’avaient le gens dans les années 1960 et 1970. À l’époque, on croyait encore à la possibilité d’une révolution, d’un cadre différent. Aujourd’hui, ce cadre mental a changé. Et il peut encore changer, dans l’autre sens. À vous de le prouver ! »

Notes

[1] Peu enclin à accepter qu’un penseur issu du monde anglo-saxon puisse rivaliser avec les Lumières hexagonales.

[2] Et organisée par l’excellente librairie Le Genre Urbain (30 rue de Belleville, 19e), à l’occasion de la parution de deux livres de David Harvey en français, Le Nouvel impérialisme (Les Prairies Ordinaires) et Géographie et Capital (Syllepses).

[3] Ce schéma, dessiné par David Harvey - comme celui reproduit plus bas -, a été photographié à la fin de la conférence.

A noter : la retranscription écrite de l’entretien ne fait pas totalement justice à la limpidité du propos de David Harvey. D’abord en raison du filtre de la traduction, ensuite parce que sa conférence était pensée comme exercice oral.

[4] Il s’agit par exemple de celui placé au début du compte-rendu.

[5] Applaudissements nourris et enthousiastes.

[6] La conférence ayant empiété sur le temps du débat, une seule question a pu être posée à David Harvey, celle-ci.

[7] Celui photographié ci-dessus.

http://www.article11.info/spip/David-Harvey-Pour-que-le-systeme

Sem comentários:

Enviar um comentário